1.1. Pensar historias: mímesis, diégesis y los principios aristotélicos

Contar historias (storytelling) constituye una práctica tan antigua como la humanidad: un denominador común a lo largo de la historia de los seres humanos es su capacidad de contar (y escuchar) historias.

Tanto si pintamos cuevas relatando una cacería como si narramos grandes hazañas mediante el registro oral (o resumimos una experiencia reciente en el chat de WhatsApp mediante audios y emojis), el storytelling humano no solo es indicativo de nuestra capacidad de informarnos sobre lo que nos conviene («Allí hay bisontes»), sino también de estructurarlo y adornarlo para que resulte lo más comprensivo y atractivo posible («En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme»).

Así, del mismo modo que hablamos del ser humano como perteneciente a la especie homo sapiens, los expertos plantean la posibilidad de hablar de un homo (y, por supuesto, mujer) narrativo, el llamado homo narrans (Kurt Ranke).

De hecho, el término narración proviene del latín narratio, narrationis y, por ende, del verbo narrare (‘relatar’ y también ‘hacer a alguien conocer o sabedor de algo’). Narrare viene del adjetivo gnarus (‘conocedor’), cuya raíz indoeuropea es «gno»: de «gno» proceden múltiples palabras actuales vinculadas a la «cognoscible», al ‘conocimiento’. Dicho en otras palabras: narrar es llegar a conocer.

De este modo, podemos vincular la comunicación del homo sapiens a su desarrollo como homo narrans, cuyo estudio empieza a concretarse en los grandes filósofos de la Grecia Antigua (siglo IV a.C.), sobre todo mediante el libro III de la República, de Platón, y la Poética, de Aristóteles.

Estos dos filósofos comparten dos realidades clave: que la oralidad era la forma de comunicación preponderante en sus vidas, y que el teatro y sus géneros suponían la forma cultural y de entretenimiento destacado.

Platón es quien establece los términos diégesis y mímesis referidos a los géneros lírico y dramático, respectivamente. Platón vincula la diégesis a narrar, y la mímesis a mostrar, a lo semejante con la naturaleza (de ahí el término mimetismo), mientras que Aristóteles se basa en la tragedia para retratar lo que considera las «historias bien construidas».

Históricamente, la literatura se ha considerado un «arte diegético» porque cuenta lo que sucede; mientras que el teatro sería mimético, porque directamente lo muestra. Pero, vista desde el presente, la distinción entre diegético y mimético puede resultar un tanto artificial: la literatura cuenta con diálogos y descripciones, y el teatro puede usar otros recursos no miméticos, como la voz superpuesta. Asimismo, el lenguaje cinematográfico aúna las dos vertientes: es diegético porque registra y edita imágenes para dirigir la mirada del espectador; y mimético porque la actuación actoral tiende a imitar la realidad de la vida.

Hoy en día, la proliferación del lenguaje visual fotográfico y cinematográfico nos ofrece múltiples oportunidades para contar historias: una foto puede contar una historia, pero también puede resultar narrativa una conexión de Facebook Live, o un montaje subido a Instagram Reels.

Por su parte, Aristóteles establece en su Poética que las «historias bien construidas» distinguen necesariamente entre la totalidad de sucesos que tienen lugar en el mundo representado y la trama en sí (mythos). A partir de esta distinción aristotélica, autores posteriores han ahondado entre las diferencias entre «aquello de lo que se habla» (el qué) y «de qué manera se habla de ello» (el cómo), mediante teorías contemporáneas influyentes como el formalismo ruso y la narratología (el estudio de la estructura de las narraciones, fundado por Tzvetan Todorov).

Asimismo, el filósofo griego consideraba que las historias bien construidas (en su época, las tragedias representadas en los teatros) no deben empezar ni acabar en cualquier punto temporal, sino que han de contar con ciertas normas. Para el autor, la tragedia es «imitación de una acción completa y entera, de cierta magnitud. […] Es entero lo que tiene principio, medio y fin […]» (Aristóteles, págs. 152-153).

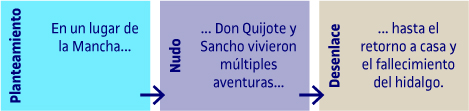

La premisa o lógica aristotélica supone contar cualquier historia (coherente) con la siguiente estructura clave:

Fuente: elaboración propia.

Además, Aristóteles considera que cualquier relato «con acción completa y entera, de cierta magnitud» ha de contar con peripecias, con personajes desarrollados y, dentro de lo posible, con alguna forma de catarsis o revelación que culmine el relato y que provoque emoción en lectores o espectadores.

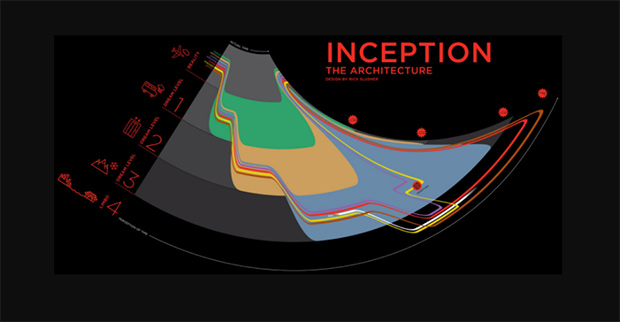

Que actualmente detectemos múltiples ejemplos que rompen estas convenciones (por ejemplo, en las populares películas de Christopher Nolan) no supone sino la constatación de que, una vez conocidas, las reglas pueden romperse (pero primero ha de haber algún tipo de regla o guía que quebrantar).

Históricamente, novelas como Tristam Shandy, películas de cine moderno como las de Alain Resnais o las posibilidades expresivas que permiten los ordenadores trastocan la lógica aristotélica, pero conservan la capacidad de contar historias.

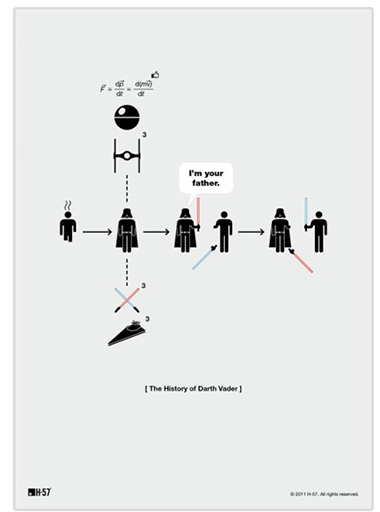

Fuente: Life in five seconds (Milan, 2012).

Actualmente, podemos detectar storytelling en:

- Diversos géneros informativos o periodísticos (la noticia, la crónica, la entrevista), en versión textual y también visual (como en el fotorreportaje).

- Diversos géneros literarios (como la novela o el cuento).

- Diversos formatos audiovisuales (largometrajes, cortometrajes, series y miniseries, algunos videoclips)

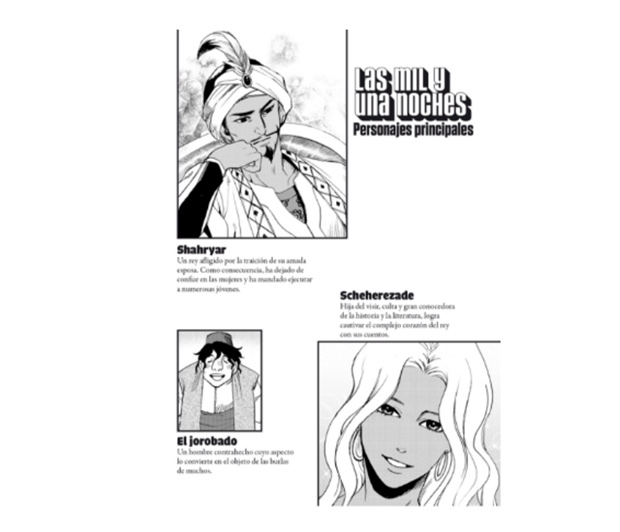

- Los cómics.

- Los videojuegos basados en géneros literarios y formatos audiovisuales narrativos.

- Algunos videoclips.

- La oralidad, que va del cuentacuentos tradicional a algunos podcasts actuales (derivados de los géneros radiofónicos establecidos).

- Los formatos narrativos disponibles en las diversas redes sociales (como veremos en el apartado 2.3.).

En el caso concreto de los ordenadores, estos dispositivos que actualmente se presentan como sobremesas (portátiles, tabletas, smartphones o relojes) coinciden en presentar la información (es decir, cualquier tipo de contenido) con dos potencialidades clave: la no linealidad y la multilinealidad.

La no linealidad significa que cualquier documento, vídeo o archivo puede recuperarse sin recurrir a un orden alfabético: quiero ver la última historia de mi influencer favorito en sus «Destacados» de Instagram, y eso hago tras entrar en sus Historias o perfil. Y luego abro un navegador para consultar una página web de cocina. Y luego vuelvo a ese influencer, y así sucesivamente.

A la hora de leer o ver cualquier historia, eso significa que no hace falta someterse a la estructura de planteamiento, nudo y desenlace que se presente. Por ejemplo, existen fans que cuando Netflix sube la última temporada entera de su serie preferida acceden directamente al último capítulo para ver si les gusta el desenlace, y para ser los primeros en comentar spoilers en redes sociales como Twitter.

La multilinealidad significa que varios hilos narrativos pueden desarrollarse en paralelo, y a menudo de forma simultánea. Esto es más evidente en la narración audiovisual, sobre todo cuando se usa la pantalla partida, y también en los videojuegos u otros formatos que permiten «elegir tu propia aventura». Siempre que se hayan registrado diversas opciones narrativas, tanto si llegan a recorrerse como si no, hablamos de multilinealidad.

En la actualidad, que las historias puedan grabarse, montarse y proyectarse empleando ordenadores significa que la no linealidad y la multilinealidad son opciones cada vez más naturales para contar historias comprensibles. Sin embargo, los principios aristotélicos para que distintos perfiles de públicos puedan comprender rápidamente una historia se mantienen.

Puede que la mayor innovación del último siglo no sea solo la rapidez con la que pueden contarse historias por ordenador, sino la naturalidad con la que asimilamos los relatos audiovisuales, tanto si son películas enteras como pequeños clips subidos a redes sociales.

En este sentido, la combinación entre lo diegético y lo mimético está asumida. Ahora bien, como veremos en ejemplos posteriores, no tanto porque se hayan desarrollado sofisticados sistemas de inmersión tridimensionales o de realidad virtual (que también los hay), sino porque plataformas como las redes sociales estrechan las relaciones entre creadores y consumidores de contenido.